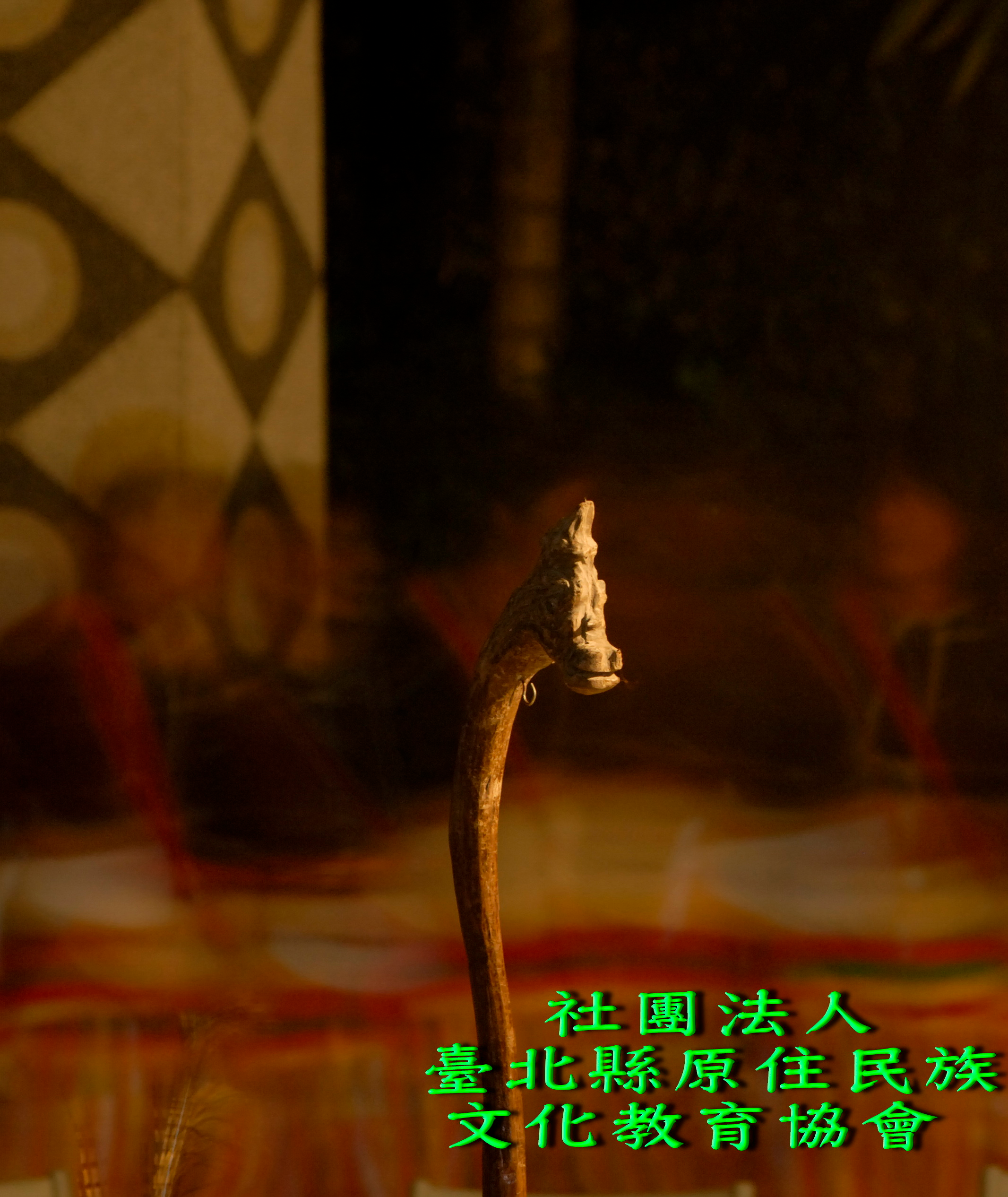

在1990年代,必須有圖騰或符號,才是所謂原住民藝術的刻版與慣性認知,排灣、魯凱傳統木雕與圖文符號已成為一種脫離原有母文化獨立出來的形式。成為以彰顯出整體原住民文化或他族藉以作為泛原住民族認同的標誌。

除了採借或仿製,許多機關或一些場合,亦強化排灣、魯凱木雕與圖紋符號位整個原住民的代表。此外,原住民地區之中、小學所開設的木雕班亦多教授排灣圖形的雕刻;這類課程的文化與認同意義,大於美術教學的創意與美感意義。

而這個藝術現象亦跟著政策「社區總體營造」、「城鄉新風貌」的腳步,蔓延至非排灣族原住民社區的造街景觀美化,以標示此地為原住民部落。早在觀光山地觀光區的仿排灣木雕,已是常見現象,然而非排灣族的原住民採借被認可,則多是因為可與漢文化區隔的泛原住民認同因素。

除了木雕的「泛排灣」現象,原住民歌舞則出現了「泛阿美」現象,阿美族舞蹈在原住民歌舞的優勢,就如排灣魯凱族成為原住民的優勢,多受到殖民眼光的青睞。

「祖靈的再興」,具有傳統藝術重新打樁的階段意義。然而,當這個啟蒙階段一直沒有順利過度下一個階段,不斷仿製傳統的雕刻,也就逐漸失去了原初的力量

成了一種慣性的自我抄襲。而泛排灣現象。責備框限在殘存浮濫的圖紋符號中。忽略了材料、質感、造型、線條、色彩,以及更細膩的圖紋等…..。而無論是受殖民影響的牽制而不斷旋轉,或因認同需求而不斷採借的泛排灣雕刻,一路下來,也因缺乏喘息的機會,在喧鬧與讚美中無法平靜思考下來,並產生了停滯的疲憊。

https://0229301122.tw66.com.tw/web/News?postId=1225790手機舊了別丟 8妙招再利用

台北典當,鑽石,黃金,名錶,借款,台北哪裡,可以,台北小額,台北快速,借錢,借貸